毎日、酷暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

自分は特に夏バテを感じている訳ではありませんが、気力の低下は自覚しており、もしかするとこれが夏バテなのかも知れませんね。

自覚している気力の低下はトレードにも現れていまして、最近で言えば…

トランプ関税が15%で落着した報道があった以降、週明け7月最終週にかけて約5円ほど上昇するも、10年債利回りがさほど上昇を伴わない中で日々1円ずつ上昇する値動きについて行けず傍観者となり、

また、雇用統計後の暴落も全くイメージに合わない値動きだったことで集中力にも欠け、収支はほぼゼロ状態という悲惨な状況です。

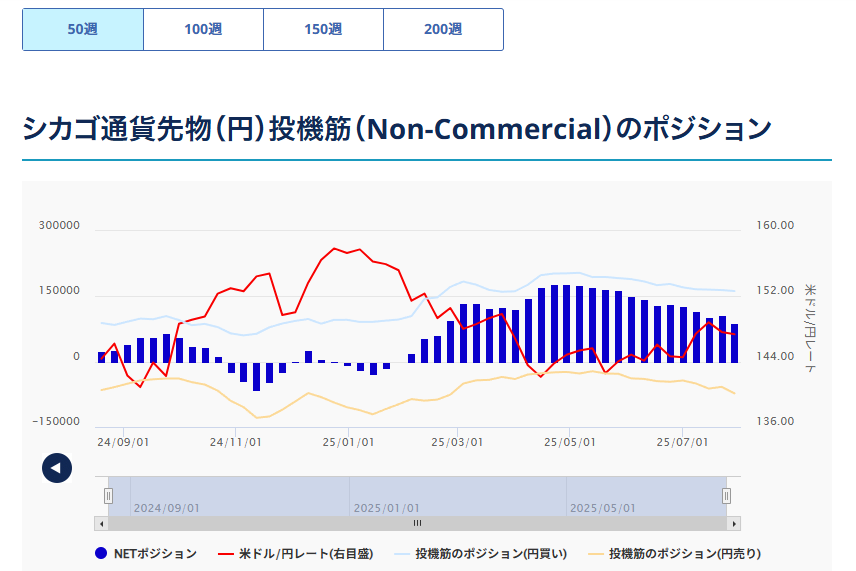

最新のIMM投機筋ポジション(7月29日締め、1日NYKクローズ前に発表)は、

※外為どっとコムサイト「IMMポジション」(https://www.gaitame.com/markets/imm.html)より抜粋

雇用統計発表前のデータではあるものの、目立って円のロング(円買いポジション)を投げてきたというより、円のショート(円売りポジション)が高いペースで積み上がった結果のネットロング急減となっており、今でもトランプ関税の結果が5円もの円売りになった意味を消化しきれずにいます。

1日に発表された米・雇用統計を受けた暴落は、個人的に意味不明だったハイペースな円ショートのカバー(買戻し)が原動力だった…とすればまだ納得がいくのですが、果たしてその結果は次回のIMMレポート(日本時間9日早朝発表)が明らかにしてくれるかもしれません。

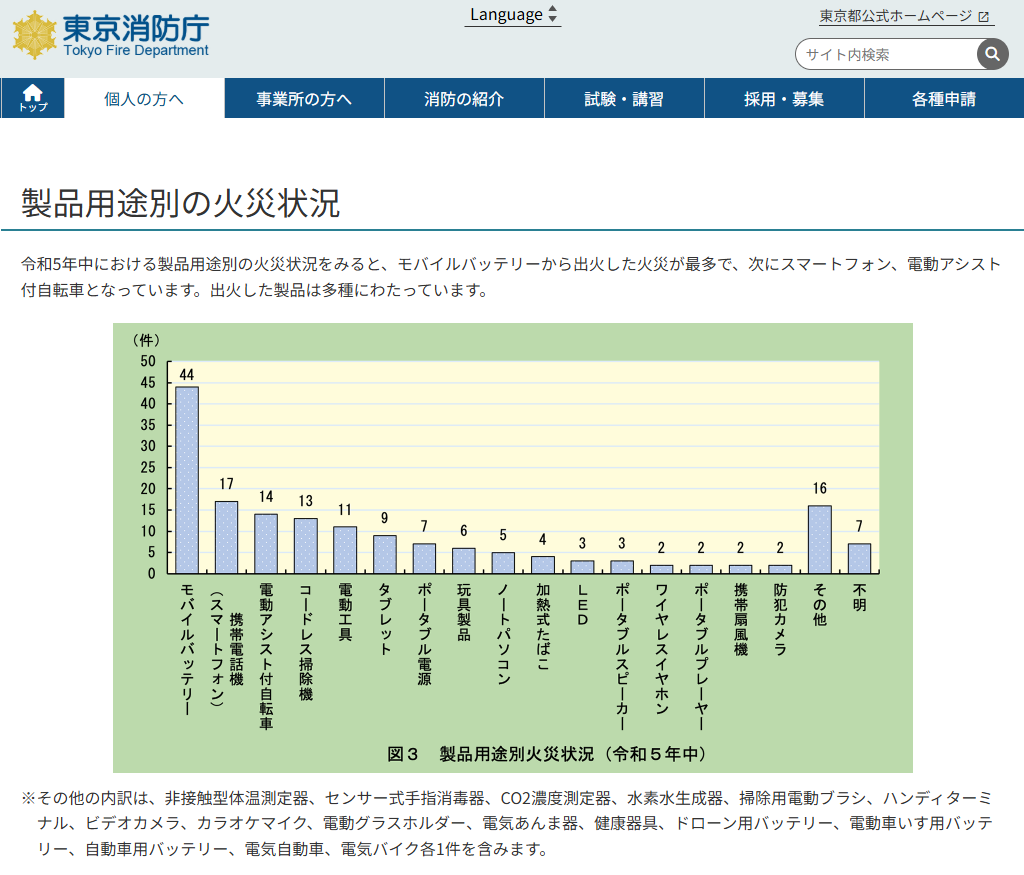

さてここ最近、リチウムイオン電池のモバイルバッテリーが原因の出火騒ぎが頻発しているように思います。

近いところでは、JR電車内でモバイルバッテリーが発火して山手線に数時間の遅れが生じて約10万人に影響した事故や、品川区のマンションで充電中のアダプターが発火して火事になって数名が重軽傷を負ったり、埼玉県のごみ処理施設でリチウムイオン電池が原因とみられる火災事故が発生し広範囲にわたってごみ収集が停止するなど、

通常に使用している最中の事故から廃棄による事故まで、大規模な影響を及ぼすケースも発生しています。

※東京消防署「リチウムイオン電池搭載製品の出火危険」ページ(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/lithium_bt.html)より抜粋 データは少し古いようです

事故による被害額も恐らく巨額になっているはずで、特に施設火災では数十億もの膨大な修理費用が税金から支払われているに違いなくまた、長期に渡って収集が停止すれば数値化できない家庭への被害もまた甚大でしょう。

メディアでも発火試験の模様を放送して注意喚起をしており、使用する際や廃棄する際の意識も次第に高まっているかも知れませんが半面で、

実際に私も充電能力が概ね無くなったバッテリーを廃棄しようと思い方法を調べたのですが、直ぐには正しい廃棄方法が見つからず保管したままになっているのが現状です。

正しい廃棄方法に辿り着かなかった最大の理由は、生産者が不明確な製品やリサイクルマークが無い製品、膨張しているなど不良状態の製品は廃棄先が無いという実情に突き当たったからで、

つまりは私のケースを含めて、いわゆるネット通販などで購入した日本製(または日本に正規の代理店がある海外製品)以外の製品は、購入こそ可能な半面で廃棄先は原則的に存在しない現状がある訳です。

回収や廃棄の仕組みが確立されている製品については、国内で製造または正規に輸入販売をしている事業者を会員とするJBRCという社団法人があり、会員が扱う製品に限ってはJBRCが中心になって受け皿になっているようです。

(ご心配な方はJBRCのウェブサイト(https://www.jbrc.com/member/member_list/)で調べることをおススメします)

多発する事故の中で、使用中の事故については正しい使い方に加えて品質や安全技術の向上が必要かも知れませんが、廃棄による事故は使用者責任でかなり防止できるとも思います。

ただ、せっかく意識が高まっても受け皿が無いようだと結局は不法投棄を生み、事故の代償を社会が支払い続けなければいけなくなる訳ですが、

このところの酷暑の中、リチウムイオンバッテリーに使われている溶媒は40度以上でガス化することを知り、保管もままならないと感じた私は思い切って今回、取材?を兼ねて在住の自治体である横浜市に相談してみました。

結論は在住区の資源循環局事務所に持参すれば無料で廃棄が可能だということが判り、遠距離で今すぐにとはいきませんでしたが、方法があることが判っただけでも大きな救いとなりました。

自治体によって対応が異なるらしいので一概には言えませんが、回収・廃棄方法が既にある製品(JBRC加盟社製品)についてはその方法での廃棄が望ましい模様で、リチウムバッテリーであれば何でもかんでも持ち込んで良いことでは無さそうでした、そりゃそうですね。

ということで最後に、

私のケースでは幸い廃棄方法のラストリゾートが見つかりましたがそもそも、廃棄の仕組みを知らずに、ただ安価なだけで購入してしまった責任を感じる一方で、

私が利用した、販売者と消費者とをボーダーレスにつなぐ通販モデルは確かに便利ですが、少なくとも販売責任を負わない分だけ当然ながら販売者は安く提供できると同時に、利用すればするほど購入国の社会コストへのタダ乗りを許してしまうことになり、結果的に社会コスト増大を助長する無限ループを生みかねない、非常にグレーなモデルだと改めて痛感した次第です。

今回のリチウムイオンバッテリーの例では、国内のJBRC(とその構成メンバー)や本邦自治体がコストを払って回収し、品質への責任も負っているはずですが、こうしたコストも払わず回収責任も負っていない安い海外製品の購入者は、品質リスクこそとってはいるものの、やはり回収コスト的な何らかのエキストラチャージが必要なのかも知れず、これは正にトランプ関税と同じ理論だと思わずにはいられません。

将来的に、バッテリーの廃棄方法に飛躍的な進展が無い限り、私は事務所の窓口に使用済みバッテリーを持ち込むことになる訳ですが、もし粗大ごみシールのような有料の方法になっていたとしても、甘んじて受け入れたいと思います。

浅野 敏郎