7月2回目の投稿です。

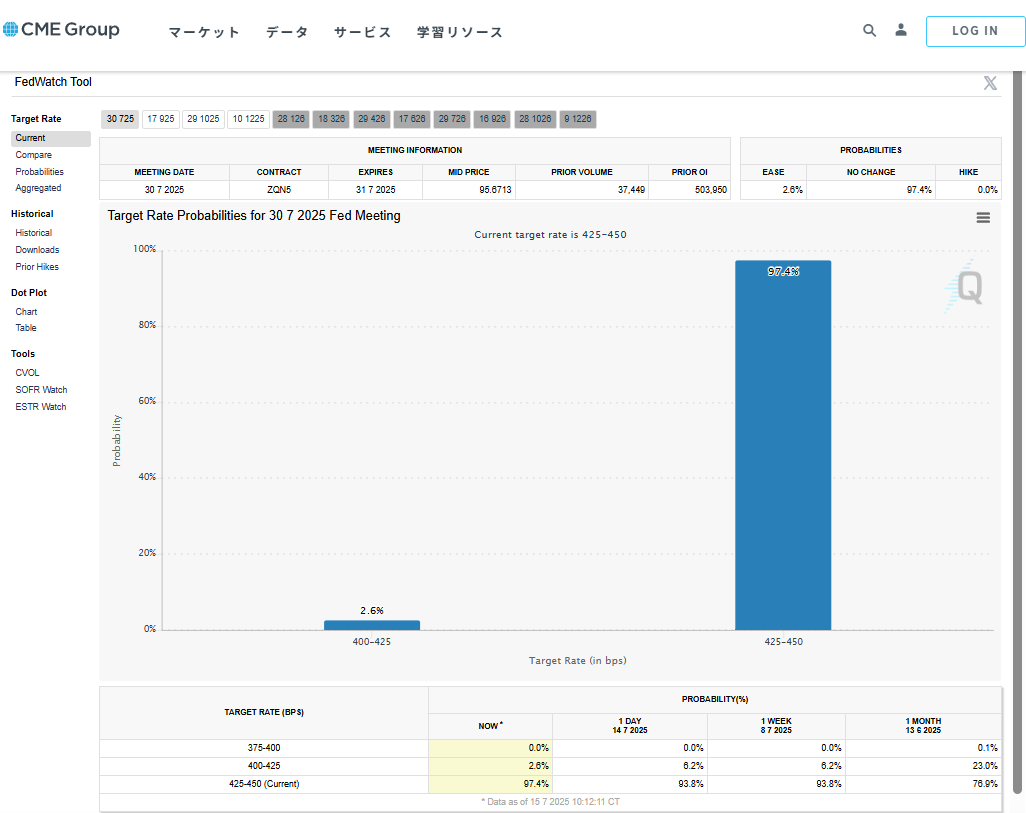

前回はCMEグループのFEDウオッチ・ツールを簡単にご紹介し、7月30日開催予定のFOMCで政策金利(FED金利)予想がどうなっているかを確認しました。

当時はまだ米・雇用統計の発表前でしたので、0.25%の利下げ予想が20%強を占めており、雇用統計結果を受けてどうなるかに注目してみた訳ですが、結果は予想より強い内容となり早速FEDウオッチを確認してみたところ、既に利下げ予想は5%程度に後退し、据え置きが95%近くへと上昇していました。

※今現在のCMEグループのFEDウオッチツール(https://www.cmegroup.com/ja/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html)をキャプチャー、見方や免責事項については前回投稿

をご参照ください。余程の出来事が無い限り、7月のFOMCでサプライズは無さそうですね。

FRB議長自ら、金融政策判断は10年債利回りを参考にしていると断言しているように、多少は連動するものの政策金利がドルに及ぼす影響は10年債利回りよりも限定的ではありますが、雇用統計の結果を受けた市場の判断は、景気後退対策(利下げ)は遠のくも利上げまでではないことから据え置きが妥当…となり、以降のドル高を裏付ける形となりました。

トランプ氏が利下げを促す姿勢を崩していない以上は、据え置きだけでも下げなかった分の利上げ効果になった、といったところでしょうか。

ただドル円相場は個人的に、現状の国内インフレを少しでも緩和できそうな円高方向が、今の日本には必要だと考えており、利下げ予想が遠のいた分だけ「ドッチラケ」たのは正直なところです。

さて今週末は、土曜日を含めると世の中の多くは3連休となり、その中日(なかび)は参院選挙の投票日です。

報道によれば期日前投票も好調らしく、それなりに関心の高さが伺えますが理由としては、この物価高で国民が疲弊しその対策に注目が集まっているといったところでしょうか。

考えてみれば私たち一般消費者は、デフレ時代は給与が上がらずそれはそれで節約を強いられ、インフレ時代に突入したはしたでモノが高くて節約を強いられている訳ですから正直、時代がどう転んでも常に節約の呪縛から逃れられない人生は確かに疲れます。

あるメディアの調査では、現時点で有権者が最も関心あるテーマは消費税らしく、ニュースなどで見る演説や政見放送の中でもほぼ全ての政党が触れていますが、物価高対策として物価を下げる特効薬が無いため、消費税を減らせば少しでも自由になるお金が増えて物価高の足しになるだろうというのがロジックのようですが、本当にそうなるでしょうか…。

そこでこの機会に、投票先の絞り込みを兼ねて、消費税について少し踏み込んでみようとネットで検索してみると、消費税そのものに関した情報よりも、過激な見出しやテロップがついた選挙向けの、いわゆる「切り取り(抜き?)動画」で溢れていて、いつの間にか各政党の消費税減税訴求動画を見る羽目になっていました。

単純に営利目的でこうした動画をアップしている投稿者が多い中、まんまと彼等の術中にはまってしまった訳ですが、こうした動画が選挙への興味を掘り起こす役目を担っていると感じつつも一方で、既に野党同士のけなし合いも見られはじめており、

消費税情報とは別の、もう一つの目的だった政党の絞り込みに関しては、切り取り動画によって部分的になった候補者の演説に対して、心酔するどころか逆に安っぽく見えてしまった結果、結局達成できなかったのは残念です。

ただ成果として、国会の質疑などでも政権側が間接税的に扱っている消費税は、消費税法で以下のように定義されているように、(以下、e-govサイト https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 の消費税法から『』で抜粋)

『(納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。』

実は間接税どころか事業税(法人税)であり、私たち一般消費者が支払う義務を負っていない税金でした。

これについての動画も数多くあり幾つか視聴して分かったことは…

消費税の引き下げや廃止を訴えるのは、消費税という名の法人事業税を下げよう無しにしよう、と言っているのと同じで、一般有権者に向かってさも物価高対策のように演説する内容のものではない、ということに加えて更に、

課税の対象についてザックリ言うと、売上から人件費などの費用を差し引いた額である法人税とは違い、消費税は売上に掛かることから、結果が赤字でも必ず掛かる税金なので、経営が苦しい中小企業は決算が赤字でも消費税だけは払わされている…といった悪法であることも分りました。

勿論、私は法律や税務のスペシャリストではなく消費税の全てを把握できた訳ではありませんが(これ以上掘り下げると受け売りにもなるので、興味がある方は各自学んでみることをおススメします)、今回のこの情報収集を通じて、消費税には様々な闇があることも何となくは判り、実は愕然としているところです。

消費税の減税や廃止を訴える国会の質疑の際に、与党が「財源、財源」と繰り返している理由について、個人的には消費次第で増減する流動的な税金に財源という概念が予め存在するのか常々疑問だったのですが、事業者を把握さえしていればブレはあっても見込みは立つからだと腑に落ちたことだけは、調べてみた成果であり、

最終的に積み上がった事業税分は消費者に是非転嫁してください、ということから消費税という名前になり間接税を演出したらしいことも分かりました。

さてもし、

全ての事業者がまじめに消費税分だけを上乗せできていれば(特に私たち一般消費者との接点である小売り業者)、消費税率引き下げや廃止によって純粋にその分の値段を下げて売り渡してくれる期待ができます。

ただもし、利益に直結する売上が減ることを懸念して、自社利益の一部を泣く泣く充当して売値を下げていた場合、税率が下がったり廃止になっても泣いた利益は戻したいですから、下がった税の分を丸々売値から差し引くことは難しいでしょう。

つまり前回の投稿では、特に生鮮食料品はそもそも日々の仕入れ値が動くため、仕入れが上がれば売価も上がり、減税を実感しにくいのではないかと書きましたが、加えてこのような実態がある以上は益々難しい可能性が出てきました。

消費税の減税や廃止は、中小企業救済の一手にはなっても、物価高で苦しむ私たちの助けにはさほど直結しないことだけは、私たち一般消費者 兼 有権者は覚悟した上で、あえてこの勢いにのって悪法である消費税を先ず廃止に追い込むことは一理あり、

デフレ時代に肥大化した消費税というものを一度解体し、インフレ時代に合致したフェアな税を改めて模索することは良い選択肢なのかも知れません。

浅野 敏郎

P.S.

選挙期間中ではありましたが、あくまで消費税を調べた結果の個人的な印象や感想を記したものであり、ここまでの認識を一旦整理してみたまでです。素人の私が何を書いたところで影響はないと思いますが、選挙は国政の未来を選ぶ行為でもありますから、ある意味で与野党関係なく全ての政党にチャンスはあるものと理解しており、一部の政党を批判したり肯定したりする意図は全くありません。